はじめに

野球において、「打率」と「ホームラン」のどちらが得点に貢献するのかは、長年議論されてきたテーマである。打率か本塁打数のどちらかだけ傑出している打者の存在が、野球における理想の打者像に関する議論を盛り上げてきたといえる。しかし、近年のセーバーメトリクスの発展により、タイプの異なる打者の得点貢献度を同じスケールで計測することが可能になった。有名な指標として、OPSがあげられる。(OPS=出塁率+長打率) OPSと得点の相関が打率や本塁打よりも高い点、計算が容易な点から、得点貢献度を平等にはかる指標として広く浸透している。

しかしながら、OPSには簡易化しすぎて得点貢献度を説明しきれないという課題と、知名度の高い打率や本塁打数ではなく、出塁率と長打率を用いなければならないという課題があり、中途半端な立ち位置にあるといえる。この2つの課題を解決する方法に関しての検証をおこなう。

正確さの向上

OPSがより正確に得点貢献度を説明できるようにする方法を検証する。この方法として、wOBAといった、単打、二塁打、三塁打、本塁打、四球など、打席結果を細かく分類し、それぞれに統計的に導かれた係数を用いて算出する方法がある。しかし、これではあまりにも計算が煩雑すぎる。 OPSの出塁率と長打率のみで計算できるという簡易性を維持し、その係数に調整を加えることで正確な指標を考察する。つまり 新たな指標=α×出塁率+β×長打率とした際の、適切なα,βを求める。

2014~2019,2021~2024年のMLB30球団のチーム得点、チーム出塁率、チーム長打率からなる300のデータを用いて、重回帰分析を行った。その結果、チーム年間得点は以下の数式で表される。

チーム年間得点=2012.101×出塁率+1902.922×長打率-697.83

なお、自由度修正済み決定係数は0.874147であり、各係数のP値も十分に小さい。

各変数の係数、標準誤差、t値,p値は以下の通り

このことから、出塁率と長打率を用いたより正確な打撃指標は、出塁率:長打率≒20:19となるように重みづけしたもの、例えば、20×出塁率+19×長打率になると言える。ただし、この計算式は直近のMLBにおけるものであり、環境の変化によって変動することには注意が必要である。

簡易さの向上

次に、打率と本塁打のみで打撃指標を作成する方歩を検証する。2014~2019,2021~2024年のMLB30球団のチーム得点、チーム打率、チーム本塁打率からなる300のデータを用いて、重回帰分析を行った。その結果、チーム年間得点は以下の数式で表される。

チーム年間得点=3467.993×打率+7403.657×本塁打率-393.299

なお、自由度修正済み決定係数は0.803815であり、各係数のP値も十分に小さい。

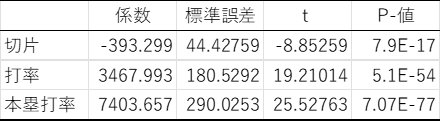

各変数の係数、標準誤差、t値,p値は以下の通り

本塁打数は積み上げ式の指標なのに対し、打率は割合を示す指標であるから、本塁打1本がどれほどの打率分の得点貢献度があるのかを表すことはできず、本塁打数と打率による打撃指標は、打数に依存する指標となってしまう。

例えば、2024年のMLBにおいて、規定打席をクリアした選手の中で最小打数であった430打数を基準にした場合、

得点貢献度≒0.005×本塁打数+打率

と表される。例えば、打率3割0本の選手と、打率1割40本の選手の得点貢献度がほぼ等しいと計算される。

考察

重回帰分析を用いて、OPSに代わる新たな打撃指標に関する考察を行った、OPSの出塁率と長打率の理想の係数は、20:19であり、1:1と計算してもほとんど支障はないであろう。打率と本塁打数のみを用いた打撃指標は、430打数を立った場合、打率5厘と本塁打1本が同等であるという結果になった。これは打率と本塁打数のみから打者の貢献度を瞬時に概算するという側面において、非常に有用であると考える。しかし、これは四死球獲得能力や、本塁以外の長打を無視しているという点で正確性が非常に低く、あくまでも打率と本塁打数という古典的な指標のみを用いた打撃指標の範囲を超えないものである。(自由度修正済み決定係数が大きいのは、四死球や本塁打以外の長打等の得点に大きな影響を及ぼす成績が、本塁打数との相関が高いことが原因だと考えられる。そのため、本塁打は少ないが四死球や二塁打が多い打者などは過小評価される。)

参考

Delta ESSENCE OF BASEBALL wOBA

(https://1point02.jp/op/gnav/glossary/gls_explanation.aspx?ecd=204&eid=20040)

MLB

(https://www.mlb.com/ja)